1. Verwaltungshandeln und Partizipation

Die Partizipation von Bürger:innen nimmt in den Programmen der öffentlichen Verwaltungen auf kantonaler und vor allem auf kommunaler Ebene eine zunehmend wichtige Stellung ein. Die Dienstleistungsnutzenden können als Kund:innen selbst am besten beurteilen, was sie in welcher Form benötigen, da sie die Nachfrage nach Leistungen bilden. Es wächst die Überzeugung, dass Verwaltungen komplexe Aufgaben- und Problemstellungen nur durch die Bildung von Netzwerken mit den Anspruchsgruppen und durch die Übernahme koordinativer Aufgaben zufriedenstellend bewältigen können. Der Einbezug der Bürger:innen kann zudem Vertrauen gegenüber den Verwaltungen schaffen und die Zufriedenheit in Bezug auf deren Angebote und Dienstleistungen steigern. Besonders bedeutsam erscheint Partizipation, wenn marginalisierten Gruppen, denen nicht die gleichen Bewährungschancen wie der übrigen Bevölkerung zuteilwerden, eine Stimme gegeben und deren Mitbestimmung ermöglicht wird. Diesen Minderheiten steht es als Expert:innen des eigenen Lebens zu, an Entwicklungsprozessen teilhaben zu dürfen, die ihre Lebensqualität verbessern und ihre Teilhabechancen erhöhen sollen. In diesem Beitrag stehen Menschen mit Behinderung und kantonale Reformprozesse im Rahmen der Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt. Der Blick wird folglich auf die Gestaltung und Steuerung von Versorgungssystemen im Sozialbereich gerichtet. Der partizipative Einbezug in die politischen Prozesse ist ein unabdingbares Element für die Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Konzeptionell findet die stärkere Einbindung von Bürger:innen beziehungsweise von Anspruchsgruppen am Verwaltungshandeln etwa in den Ansätzen der Public Governance oder des Public Values ihren Niederschlag. Beide Ansätze stehen der Engführung von Verwaltungshandeln auf die Maximen Effizienz und Effektivität, wie sie das New Public Management (NPM) prominent propagiert, kritisch gegenüber. Diese Ansätze sind nicht als Abkehr, aber als Weiterentwicklung des NPM und seines wiederholt kritisierten betriebswirtschaftlich konnotierten «Managerialismus» zu verstehen (Meynhardt 2008: 458). Dabei wird die Bevölkerung in den Prozess der Gestaltung von politischen Programmen und der Bewertung von Dienstleistungen einbezogen.

In diesem praxisorientierten Beitrag wird das Verwaltungshandeln am exemplarischen Beispiel des Projekts «InBeZug» des Kantons Zug dargestellt. Das Projekt zielt auf die Weiterentwicklung des Unterstützungssystems für erwachsene Menschen mit Behinderung und das Aufzeigen von Stossrichtungen für entsprechende kantonale Gesetzesreformen. Dabei wird zunächst gefragt, welche Formen der Partizipation die Verwaltung anwenden kann, um die Anspruchsgruppen und vor allem eine aufgrund von gesellschaftlichen Barrieren und gesundheitlichen Beeinträchtigungen benachteiligte Bevölkerungsgruppe in die Entwicklungsprozesse einzubinden. Dann wird nach den Möglichkeiten gefragt, die die Verwaltung einsetzen kann, um zu prüfen, ob sie mit ihren Reformanliegen eine tatsächlich bestehende Nachfrage bei der betreffenden Zielgruppe deckt. Schliesslich soll anhand von theoretischen Ansätzen die Mobilisierung der Anspruchsgruppen, die Bildung von Netzwerken und der Grad der Partizipation eingeschätzt werden. Einerseits bilden dazu die zentralen Bezugspunkte der New Public Governance (NPG) einen konzeptionellen Orientierungsrahmen für die Beobachtung des Verwaltungshandels und andererseits soll anhand eines Partizipationsmodells die Form der Partizipation im Rahmen des beschriebenen Projekts eingeordnet werden.

Im nächsten Abschnitt wird der Ansatz der NPG diskutiert und das verwendete Partizipationsmodell dargestellt. In einem weiteren Schritt wird die (behinderten-)politische Ausgangslage abgebildet. Danach wird der Fokus auf das Projekt «InBeZug» gerichtet, wobei zunächst die Vorgeschichte und anschliessend das konkrete Projekt betrachtet wird. Danach wird die Überprüfung der Nachfrage durch die Zielgruppe thematisiert und anschliessend die Gesetzesreform besprochen. In einem letzten Abschnitt wird der partizipative Charakter des Projekts eingeschätzt.

2. New Public Governance als Orientierungsrahmen und Partizipationsstufen

Stremlow (2019: 19) vertritt die Auffassung, «dass Public Management im Allgemeinen und die Gestaltung sozialer Dienstleistungen im Besonderen immer weniger in den territorialen und hierarchischen Strukturen staatlicher Steuerung bewältigt werden können». In den Vordergrund treten «nicht hierarchische Netzwerke», wobei die klaren Grenzen zwischen Staat, Gesellschaft und privatem Sektor aufgelöst werden. Mit Blick auf sozialpolitische Prozesse zeigt sich, dass Steuerungsmodi, die sich an Hierarchie und Macht beziehungsweise Wettbewerb und Markt orientieren, an ihre Grenzen stossen. Entsprechend soll politische Steuerung aus «einer Balance der Funktionslogiken und Werte der an einem Versorgungssystem beteiligten Akteure erfolgen» (Stremlow, Riedweg & Bürgisser 2019: 55). Der Governance-Ansatz bildet ein Modell, mit dem Verwaltungen neuen Herausforderungen im Bereich der Steuerung begegnen können, wobei «neuartige Elemente wie Zivilgesellschaft, Mehrebenenpolitik, Verhandlungssysteme und Netzwerke» einbezogen werden (Hablützel 2013: 102).

Historisch wird eine Entwicklung der Steuerungsmodi von der hierarchischen Verwaltungsführung (Public Administration) in der Nachkriegszeit über das NPM vor allem seit den 1990er Jahren zur NPG in den aktuellen Diskursen beschrieben (Osborne 2006), wobei sich in der Schweiz im Kontext des NPM vor allem das Label «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung» etablieren konnte (Hablützel 2013: S. 99). Diese drei Steuerungsverfahren haben sich nicht gegenseitig abgelöst, sondern bestehen nebeneinander und überlagern sich in gewisser Weise, was «zu einem komplexeren Mix von Steuerungsansätzen» führt (Schubert 2018: 20).

Mit dem Governance-Begriff werden Formen der Steuerung bezeichnet, die «horizontaler und dezentralisierter» organisiert sind (Schubert 2017: 59). In den Vordergrund rückt die Logik des Netzwerks, mit der einerseits die Grenzen innerhalb der Verwaltungseinheiten überwunden und andererseits die zentralen Anspruchsgruppen miteinbezogen werden sollen. Die Verwaltung gibt so auch Verantwortlichkeiten ab. Steuerung erfolgt nach diesem Verständnis in einem Prozess der Interaktion unter den Akteuren, was auch deren Befähigung für die partizipative Mitgestaltung an Entwicklungsprozessen voraussetzt (ebd.: 59f.). Governance bedeutet folglich ein interorganisationales Vorgehen, bei dem Beziehungen und Prozesse zwischen Organisationen und Gruppen von Akteur:innen bedeutsam sind, wobei das Stakeholder-Prinzip zum Tragen kommt (Grunwald & Ross 2017: 175).

NPG wird als Steuerungsmodell propagiert, um gegenwärtige komplexe Handlungsanforderungen zu meistern. Die Eignung des Ansatzes für diese Ansprüche ist nicht unbestritten. So kann kritisch eingebracht werden, dass die Produktion von Netzwerken und kooperativen Strukturen dazu führen könnte, dass repräsentativ-demokratische Entscheidungsformen übergangen werden. Zudem stellt sich die Frage, ob nicht auch «in den Governance-Strukturen die schwachen Interessengruppen untergehen» (Stremlow, Riedweg & Bürgisser 2019: 56). Weiter kritisiert Holtkamp (2009: 67), dass sich die in Governance-Modellen gesteckten Erwartungen empirisch «nicht bestätigen lassen». Vor diesem Hintergrund soll die NPG in diesem Beitrag nicht in Form eines normativem Leitrahmens verwendet werden. Das Konzept dient vielmehr als Beobachtunginstrument beziehungsweise als «analytische Perspektive» (Grunwald & Ross 2017: 173). Mit Blick auf die Partizipation soll die Netzwerkorientierung des Projekts InBeZug im Sinne der NPG betrachtet werden, wobei sowohl das Planungs- und Steuerungsverständnis bei der politisch-administrativen Gestaltung als auch die Formen der Beteiligung der Anspruchsgruppen in den Blick genommen werden (vgl. Stremlow 2019: 22).

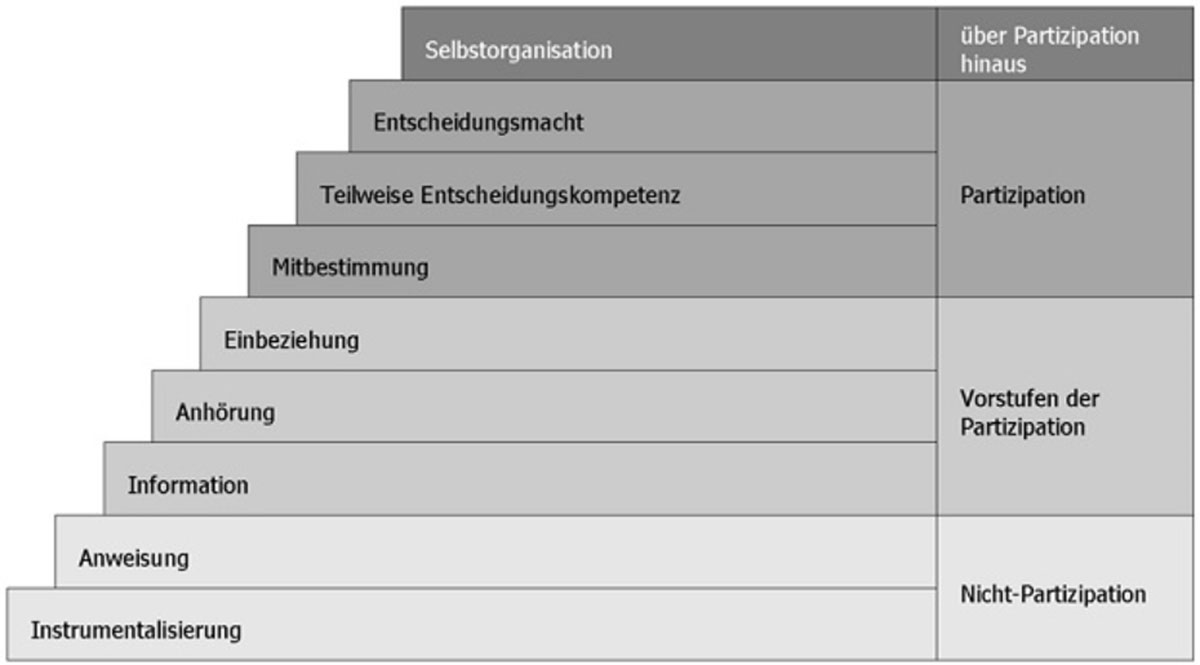

Für die Bewertung des Grads der Partizipation wird zusätzlich das populäre Stufenmodell nach Wright (Abbildung 1) beigezogen. Das Modell enthält neun Partizipationsstufen beziehungsweise nicht-partizipative Stufen, die wiederum in vier Kategorien aufgegliedert sind: Nicht-Partizipation, Vorstufen der Partizipation, Partizipation und über Partizipation hinaus. Das Verwaltungshandeln sowie die Einbindung der Anspruchsgruppen im Rahmen des Projekts InBeZug sollen in diesem Stufenmodell eingeordnet werden.

Abbildung 1

Stufen der Partizipation (Wright, Block, Kilian & Lemmen 2013, S. 152).

Da es sich beim vorliegenden Praxisbeispiel um einen laufenden Prozess handelt, kann nichts über das Ergebnis des Vorgehens beziehungsweise über das Eintreffen der mit dem Projekt intendierten Wirkungen ausgesagt werden. Ob sich die Erwartungen an das kantonale Projekt erfüllen werden und das gewählte Verfahren zielführend war, kann erst in Zukunft beurteilt werden.

3. Ausgangslage und aktuelle Entwicklungen der Behindertenpolitik

Im Zuge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) von 2008 sind die Kantone neu für die Planung, Steuerung, Anerkennung und Finanzierung von Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung zuständig. Diese Aufgaben gingen vom Bundesamt für Sozialversicherungen und von der eidgenössischen Invalidenversicherung vollständig an die Kantone über (Knecht 2019: 125). Mit der neuen Aufgabenverteilung wurde das Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG, SR 831.26) geschaffen, das ebenfalls 2008 in Kraft trat. Das IFEG unterstellt die Kantone der Gewährleistungspflicht eines bedarfsgerechten Angebots für invalide Personen auf ihrem Gebiet (Artikel 2). Als Institutionen gelten gemäss Bundesgesetz Wohnheime, Werkstätten und Tagesstätten (Artikel 3). Dieser bundesrechtliche Versorgungsauftrag wird in kantonalen Gesetzgebungen näher bestimmt und geregelt. Im Kanton Zug handelt es sich um das Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG), das 2011 eingeführt wurde. Unter diesen (föderalistischen) Grundvoraussetzungen ist die Organisation der Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung in der Schweiz durch eine starke Vielfalt gekennzeichnet, die unter anderem von den Strukturen und Rahmenbedingungen in den einzelnen Kantonen abhängig ist (Fritschi et al. 2019: 71).

Mit hohem Aufwand haben die Kantone im Anschluss an die NFA Steuerungsinstrumente für den betreffenden Versorgungsbereich geschaffen, die aufgrund der veränderten Aufgabenzuteilung von Grund auf neu konzipiert werden mussten. Knecht (2019: 126) spricht «von einem eigentlichen Entwicklungsstau», der damals vorlag, da der Bund wegen der absehbaren Verschiebung der Zuständigkeiten «seine rudimentäre Steuerung während Jahren nicht mehr substanziell weiterentwickelt hatte». Fritschi et al. (2019: 72) resümieren rückblickend, «dass die Kantone der Umsetzung der NFA Rechnung tragen und in den letzten 10 Jahren die Steuerung und Finanzierung des institutionellen Wohnangebots […] geregelt und konsolidiert haben».

2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, SR 0.109) ratifiziert. Die Konvention postuliert für Menschen mit Behinderung die Selbstbestimmung, Inklusion und Wahlfreiheit im Hinblick auf die individuelle Lebensgestaltung. Besonders bedeutsam für die Thematik dieses Beitrags sind Artikel 19 der UN-BRK «Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft» und der dazugehörige General Comment N.5 des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2017). Artikel 19 bestimmt, dass die Vertragsstaaten «wirksame und geeignete Massnahmen» treffen, um Menschen mit Behinderung die «volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern». Menschen mit Behinderung sollen zudem ihren Aufenthaltsort frei wählen und selbst entscheiden dürfen, «wo und mit wem sie leben» möchten. Weiter dürfen sie nicht dazu verpflichtet werden, «in besonderen Wohnformen» untergebracht zu werden, womit vor allem stationäre Einrichtungen gemeint sind.

Die UN-BRK setzt neue Impulse und die Kantone, denen der Versorgungsauftrag für die Bereiche Wohnen und Tagesstruktur auferlegt ist, auch unter einen gewissen Handlungsdruck. Es besteht eine eindeutige Dissonanz zwischen dem durch das IFEG an die Kantone auferlegten Auftrag, der (stationäre und teilstationäre) Institutionen zur Förderung der Eingliederung fokussiert, und die Anforderungen der UN-BRK an eine selbstbestimmte und autonome Lebensführung. Die Kantone sehen sich nach wenigen Jahren erneut vor die Aufgabe gestellt, die Finanzierungsmechanismen, das Anerkennungsverfahren und die Versorgungsplanung mitsamt der Bereitstellung der notwendigen Rahmenbedingungen für die Leistungserbringenden zu reformieren; vorausgesetzt sie erheben den Anspruch, den Bestimmungen der UN-BRK gerecht zu werden. Die Herausforderung besteht darin, ein starres und auf stationäre Dienstleistungen ausgerichtetes System zu flexibilisieren, da es den Anforderungen einer zeitgemässen Behindertenhilfe nicht ausreichend Rechnung trägt. Ein UN-BRK-konformes Unterstützungssystem orientiert sich am individuellen Bedarf von Menschen mit Behinderung, ermöglicht Wahlfreiheit im Hinblick auf die Lebensgestaltung und fördert inklusive und sozialraumorientierte Dienstleistungen.

Verschiedene Kantone befinden sich vor diesem Hintergrund erneut in einem Entwicklungsprozess oder planen in absehbarer Zeit einen solchen zu lancieren; einige Kantone haben diesen (zumindest vorläufig) bereits abgeschlossen. Bei der Reorganisation der Versorgungssysteme stehen häufig die Ergänzung oder Substitution von pauschalen Objektfinanzierungen für stationäre Einrichtungen mit subjektorientierten Finanzierungsmodellen inklusive freier Wahl der erwünschten Dienstleistungen im Vordergrund. Weiter werden neue Wege für die Ermittlung des individuellen Bedarfs von Menschen mit Behinderung für die erwünschte Lebensgestaltung eingeschlagen. Verschiedene Kantone haben dafür neu (unabhängige) Abklärungsstellen implementiert. Zudem werden das selbstbestimmte Wohnen in einer eigenen Wohnung mit ambulanter Unterstützung oder Assistenz unterstützt; weniger ausgeprägt auch die Ermöglichung von Inklusionsarbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt mit ambulanter Unterstützung. Im Folgenden soll exemplarisch dargestellt werden, wie der Kanton Zug diesen Veränderungsprozess gesteuert und gestaltet hat.

4. Entwicklung eines Steuerungsmodells im Kanton Zug

2010 verabschiedete der Zuger Regierungsrat ein Behindertenkonzept. Das Dokument entstand im Nachgang der NFA und die Erstellung eines Konzepts zur Förderung der Eingliederung invalider Personen ist gleichzeitig eine durch das IFEG gestellte Anforderung an die Kantone (Artikel 10). Bei der erstmaligen Erstellung wird dieses dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt. Das Behindertenkonzept entstand in «Anbetracht des anstehenden Regulierungsbedarfs» und beschränkt sich auf die durch das IFEG vorgegebenen Leistungsbereiche Wohnen, Werkstätten und Tagesstätten (Kanton Zug 2010: 5). Die Subjektfinanzierung wird im Konzept zwar grundsätzlich zur Steuerung der Leistungen «begrüsst», der Kanton Zug entschied sich dann aber dafür, das Modell der «objektorientierten Steuerung» zu verfolgen (ebd.: 11).

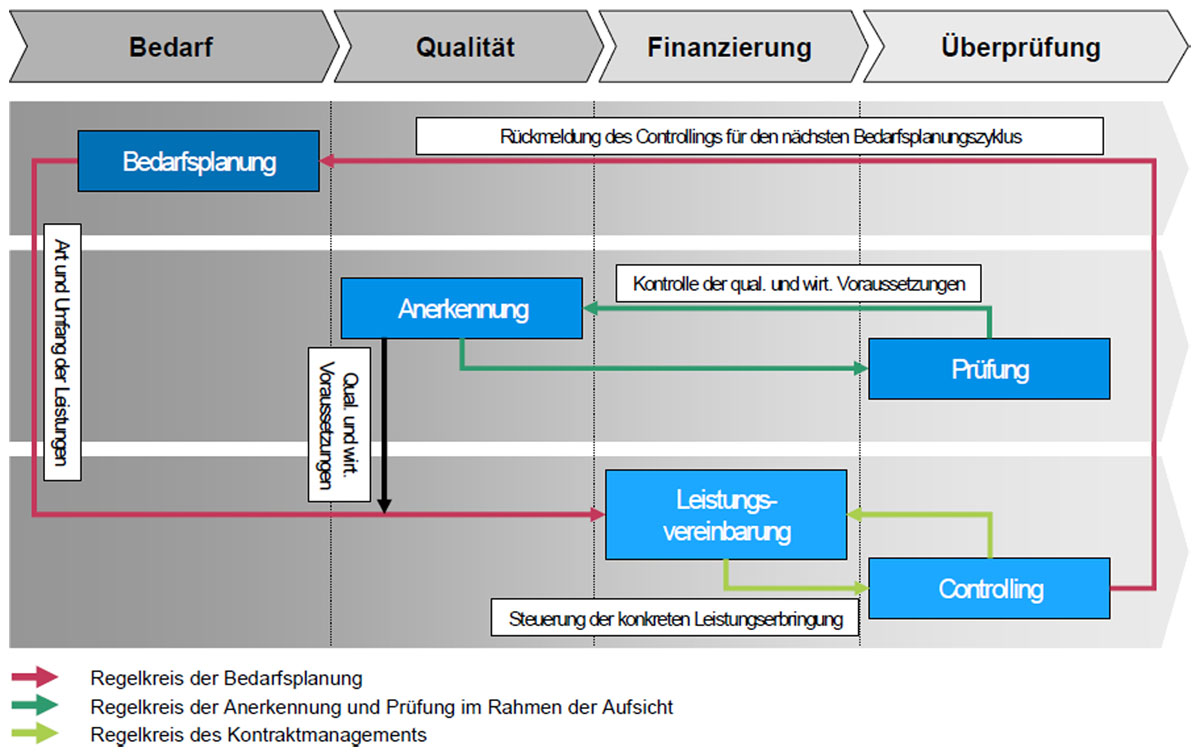

Dafür wurde das «objektorientierte Steuerungsmodell» mit drei hierarchisch angeordneten Regelkreisen konzipiert, die in direktem Zusammenhang zueinanderstehen (Abbildung 2). Auf der obersten Stufe steht die Bedarfsplanung1 für die quantitative und qualitative Festlegung der Angebotslandschaft für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton. Es handelt sich um das zentrale Mittel für die mittelfristige Planung und Finanzierung des Unterstützungssystems für erwachsene Menschen mit Behinderung. Die Bedarfsplanung bildet die Grundlage für den Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit den sozialen Einrichtungen und weiteren Leistungserbringenden (ebd.). Der zweite Regelkreis besteht aus der Anerkennung und Prüfung der Leistungserbringenden im Rahmen der Aufsicht. Die Anerkennung gilt als Voraussetzung für den Abschluss von Leistungsvereinbarungen (ebd.: 11f.). Der dritte Regelkreis betrifft das Kontraktmanagement mit den Elementen Leistungsvereinbarung sowie Leistungs- und Finanzcontrolling. Mit der Leistungsvereinbarung wird festgelegt, welche Leistungen für welche Zielgruppen zu welchem Tarif erbracht werden. Mit dem Leistungs- und Finanzcontrolling wird die Leistungserbringung gesteuert und überwacht (ebd.).

Abbildung 2

Regelkreise der objektorientierten Steuerung (Kanton Zug 2010: 12).

Bereits im Behindertenkonzept von 2010 wird der «Grundsatz ambulant vor stationär» propagiert. Dieses Prinzip wurde bereits im Zentralschweizer Rahmenkonzept zur Behindertenpolitik von 2008 bekräftigt (Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz ZGSDK 2008: 6). Der Kanton Zug gab bereits mit seinem Behindertenkonzept zu Bedenken, dass es für die Zukunft wichtig sei, Angebote und Betreuungsleistungen zu fördern, die nicht in einer stationären Einrichtung oder einer klassischen Behindertenwerkstatt erbracht werden. Damit wurden zukünftige Fragestellungen, die sich durch die Ratifizierung der UN-BRK weiter akzentuiert haben, in gewisser Weise antizipiert. Diese Überzeugung stehe aber in einem gewissen Widerspruch zu dem im IFEG formulierten Auftrag an die Kantone. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes bergen «die Gefahr, dass die Entwicklung der stationären Angebote ohne Einbezug von ambulanten Betreuungsalternativen vorangetrieben wird» (Kanton Zug 2010: 30).

Nach einem Grundsatzentscheid gab der Zuger Regierungsrat dem Kantonalen Sozialamt den Auftrag, im Zeitraum 2017 bis 2019 das Projekt «InBeZug» durchzuführen. InBeZug steht für «Individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung für Zugerinnen und Zuger». Als Ziele des Projekts wurden erstens «die Verbesserung des Unterstützungssystems für Menschen mit Behinderung», zweitens die Förderung von «Selbständigkeit, Teilhabe und Eigenverantwortung» von Menschen mit Behinderung und drittens die gezieltere und wirkungsvollere Einsetzung der Kantonsfinanzen formuliert (Kanton Zug 2017a). Als zentrale Elemente des Projekts wurden die Schaffung von subjekt- und bedarfsorientierten Dienstleistungen, mehr Wahlfreit für die Leistungsempfangenden und die Stärkung der Behindertenrechte definiert. Der Projektname verweist bereits darauf: Ein letzter und für die hier behandelte Fragestellung besonders wichtiger Baustein lautet, den Einbezug der involvierten Anspruchsgruppen und vor allem von Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen sicherzustellen (ebd.). Wie bereits in den allgemeinen Erläuterungen im letzten Abschnitt erwähnt, fungierte auch im Kanton Zug die UN-BRK als wichtige Impulsgeberin und InBeZug wurde als wichtiger Schritt zur Umsetzung der Konvention gedeutet (ebd.).

Damit war im Kanton Zug der Startschuss für tiefgreifende Reformen im Rahmen der Unterstützung von erwachsenen Menschen mit Behinderung gefallen. Die Projektergebnisse sollten im Anschluss als Grundlage für eine Totalrevision des SEG dienen.

5. Partizipation im Projekt «InBeZug»

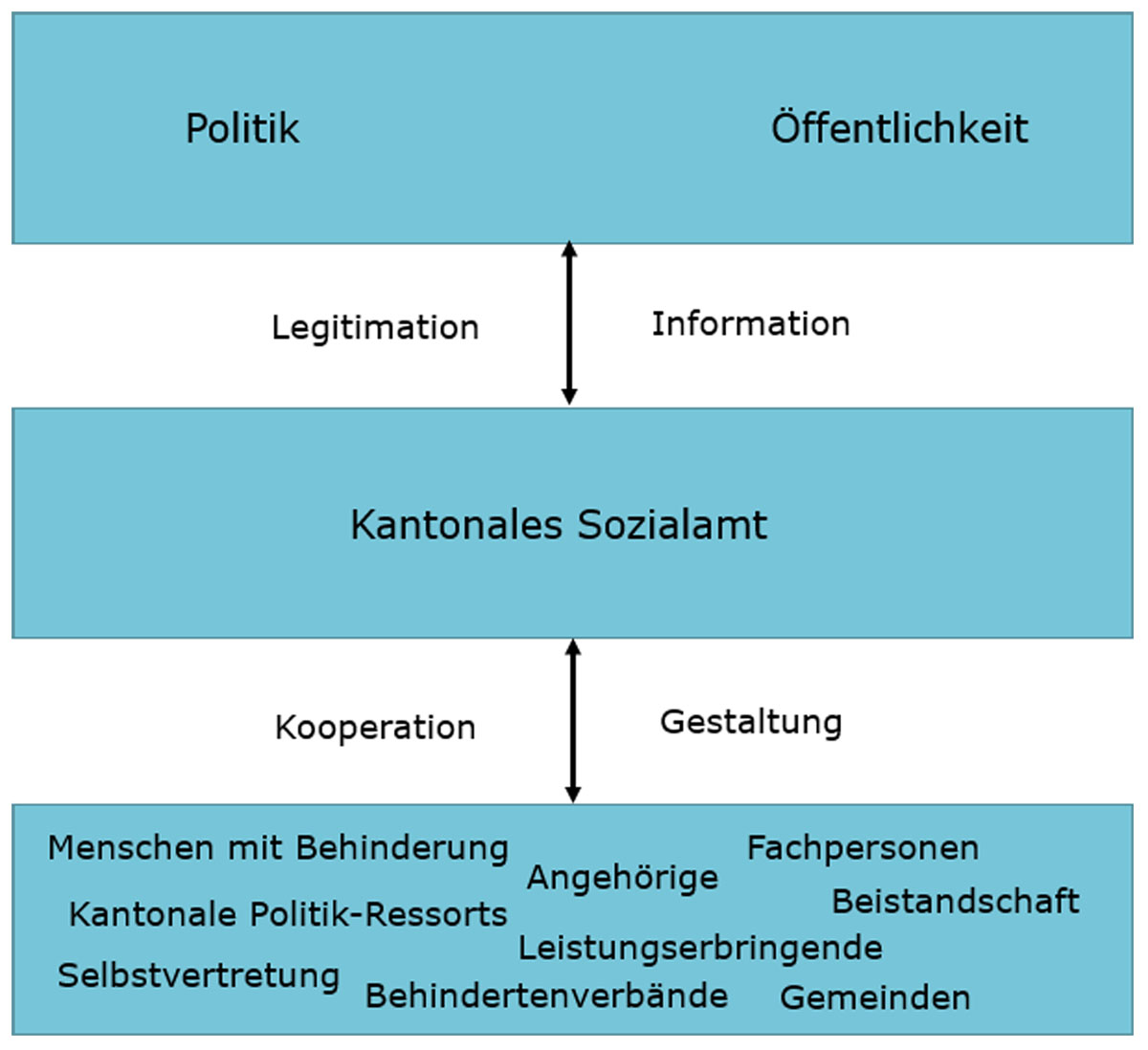

In diesem Abschnitt werden zentrale partizipative Elemente des Projekts InBeZug dargestellt, mit denen wichtige Stakeholder sowie die Allgemeinheit in das Verwaltungshandeln einbezogen wurden (Abbildung 3). Das gesamte Projekt hat mit der UN-BRK einen normativen Bezugspunkt oder in den Worten der Projektleitung einen «Leitstern» (Kanton Zug 2017b: Folie 26), an dem sich die verschiedenen Anspruchsgruppen orientieren können und der die Zusammenarbeit fundiert. Gleich zu Beginn des Projekts wurde eine Begleitgruppe gebildet. Der Kanton Zug rief Menschen mit Behinderung, Angehörige, Beistandspersonen, soziale Einrichtungen, Fachleute sowie Behindertenorganisationen dazu auf, ihre Meinungen, Erfahrungen und Expertisen als Mitglieder des Gremiums im Prozessverlauf einzubringen (Kanton Zug 2017c). Der Austausch mit der Begleitgruppe, die für den Kanton als Bindeglied zu den verschiedenen Anspruchsgruppen diente, beschränkte sich nicht nur auf die mindestens viermal pro Jahr stattfindenden Veranstaltungen. Zusätzlich wurde ein digitaler Arbeitsraum eingerichtet, der eine laufende Kommunikation über den gesamten Projektzeitraum ermöglichte. Der Kanton betonte mit dem Aufruf für die Mitarbeit in der Begleitgruppe im Frühjahr 2017 den partizipativen Charakter des Projekts: «InBeZug bezieht mit ein – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen zu gestalten.» (Website InBeZug) Die Begleitgruppe prägte das Projekt mit Vorschlägen und Rückmeldungen aktiv mit.

Abbildung 3

Netzwerk und Kooperationszusammenhang Projekt InBeZug (eigene Darstellung).

Die Öffentlichkeit beziehungsweise interessierte Bürger:innen wurden anhand von verschiedenen Informationskanälen über den Fortschritt des Projekts unterrichtet und für die Thematik Behinderung sowie die normativen Prinzipien und Leitlinien des Projekts, die sich in erster Linie von den Bestimmungen der UN-BRK ableiten, sensibilisiert. Auf der Website des Kantons wird die Allgemeinheit zu InBeZug und gegenwärtig primär zur Gesetzesrevision mit regelmässigen Aktualisierungen über die Entwicklungen in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich findet sich auf der Seite eine Auswahl an relevanten Dokumenten zum Projekt (ebd.). Die Projektleitung hat zudem verschiedene öffentliche Veranstaltungen organisiert. Besonders hervorzuheben sind die «Thementage Behindertenrechte», die im Juni 2018 stattgefunden haben. Mit den Thementagen sollte «eine breite Öffentlichkeit über die Anliegen von Menschen mit Behinderung» informiert werden, denn für eine vollumfängliche Teilhabe an der Gesellschaft seien «alle gefordert: Die Menschen mit und ohne Behinderung» (ebd.). Im Herbst 2019 organisierte die Projektleitung eine Fachtagung zur Zukunft der Behindertenunterstützung, die gemeinsam von Menschen mit und ohne Behinderung gestaltet wurde (ebd.). InBeZug war über den gesamten Projektzeitraum in den lokalen Medien präsent: Tageszeitungen und Regionaljournals (zum Beispiel Zuger Zeitung, Radio SRF 1 Regionaljournal) thematisierten InBeZug wiederholt in Beiträgen und informierten die Bevölkerung über das Vorhaben des Kantons. Die primäre Zielgruppe der Angebotsentwicklung wurde ebenfalls über die laufenden Prozesse informiert. Bei Auftritten in sozialen Einrichtungen wurden die Dienstleistungsnutzenden über das Projekt und die Möglichkeit, mit ambulanter Unterstützung selbstbestimmt zu wohnen, aufgeklärt. Informationsveranstaltungen fanden auch für Angehörige statt.

In einer frühen Projektphase wurden zahlreiche leitfadengestützte Interviews mit Vertreter:innen der verschiedenen Anspruchsgruppen sowie Expert:innen geführt. Besonders bedeutsam waren die Gespräche mit Menschen mit Behinderung und deren Angehörige zu ihrer Lebenssituation und deren spezifischen Bedarf an Unterstützung. Die Erkenntnisse aus den Interviews dienten als Grundlage für die Erarbeitung von Lösungen für den Kanton Zug. In einem weiteren Schritt wurden Pilotprojekte gestartet, zum Beispiel zur Prüfung von Abklärungsinstrumenten für die Ermittlung des individuellen Unterstützungsbedarfs, für die Förderung des selbstbestimmten Wohnens oder das Wohnen und Arbeiten auf dem Bauernhof. Für das selbstbestimmte Wohnen hatte der Kanton Zug im Frühjahr 2018 Menschen mit Behinderungen, die in einer sozialen Einrichtung oder bei Angehörigen leben, dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn sie in einer eigenen Wohnung leben möchten. Der Kanton organisierte und finanzierte die ambulante Unterstützung für das Wohnen in den eigenen vier Wänden. Die Teilnehmenden am Pilotprojekt – sowohl Menschen mit Behinderung als auch Fachkräfte – wurden im Anschluss jeweils in persönlichen Interviews im Rahmen einer Projektevaluation zu ihren Erfahrungen und Einschätzungen befragt.

Das Projekt erhielt auch von politischer Seite den notwendigen Rückhalt und die benötigte Legitimation. Regelmässige Projektreportings wurden von der Kantonsregierung zur Kenntnis genommen und im Hinblick auf Stossrichtung und Vorschlägen diskutiert und gutgeheissen. Zudem wurde die «Weiterentwicklung von ‹InBeZug› für bedarfsgerechte und wirkungsvolle Leistungen für behinderte Menschen» von der Regierung als Legislaturziel für die Periode 2019–2022 festgelegt (Regierungsrat Kanton Zug 2018). Damit erhielt das Kantonale Sozialamt den Auftrag, auf der Basis der Projektergebnisse weitere Schritte einzuleiten. Der Regierungsrat verabschiedete den Schlussbericht von InBeZug und ebnete so den Weg für die Revision des SEG.

Mit Blick auf die im letzten Abschnitt beschriebenen Regelkreise lassen sich ebenfalls charakteristische Merkmale einer partizipativen Vorgehensweise bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung beobachten. Die normativen Leitbilder sind nicht nur im engeren Rahmen für das Projekt InBeZug handlungsleitend, sondern durchdringen den gesamten Entwicklungsprozess und die Steuerung des Versorgungssystems im Kanton. Es wurde ein neues Aufsichtskonzept entwickelt (zweiter Regelkreis), das sich an den Bestimmungen der UN-BRK orientiert. Der Kanton überprüft bei den Einrichtungen regelmässig die Bewilligungs- und Anerkennungsvoraussetzungen zur Gewährleistung der Qualitätssicherung und -entwicklung. Mit dem neuen Aufsichtsverfahren besuchen die verantwortlichen Fachpersonen beim Kanton die Einrichtungen tageweise und führen neben Interviews mit Leitungspersonen, Mitarbeitenden sowie Mitgliedern der Trägerschaft auch teilnehmende Beobachtung im Alltag der Einrichtung durch. So nehmen Aufsichtspersonen zum Beispiel an einem Mittagessen auf einer Wohngruppe teil. Dieses Vorgehen eröffnet die Möglichkeit, die Lebenswelt der Bewohnenden oder Nutzenden einer Tagesstruktur wahrzunehmen und das Handeln der Fachpersonen nachzuvollziehen. Bestandteil der Aufsicht sind auch Gespräche mit den Menschen mit Behinderung über ihre Einschätzungen und Erwartungen an die bestellten Dienstleistungen. Das Aufsichtskonzept verpflichtet die Einrichtungen zudem, die Nutzenden von Dienstleistungen über die Ergebnisse der Überprüfung und die Inhalte des Aufsichtsberichts zu informieren (Kanton Zug 2018: 7f.). Es wurden ebenfalls spezifisch geschulte Menschen mit Behinderung beauftragt, Aufsichtsbesuche für den Kanton zu unternehmen.

Im Rahmen des Controllings und der Leistungsvereinbarungen (dritter Regelkreis) mit den Leistungserbringenden fördert der Kanton Partizipation, indem zum Beispiel über Leistungsvereinbarungen Peers in Einrichtungen finanziert und Angebote unterstützt werden, die eine Sozialraumorientierung aufweisen. Zudem signalisiert der Kanton Bereitschaft für die Finanzierung von innovativen Dienstleistungen, die zur Förderung von Inklusion beitragen.

Auch für die periodischen Planungen des Angebots für erwachsene Menschen mit Behinderung (erster Regelkreis) wird seit einigen Jahren eine stärkere Partizipation der Anspruchsgruppen begünstigt. Für die Angebotsplanung wird zunächst eine Bedarfsanalyse erstellt. Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse dienen als Basis für die Prognose der notwendigen Dienstleistungen für die kommende Planungsperiode. Im Vorfeld der Angebotsplanung für die Periode 2020 bis 2022 (Kanton Zug 2019a) wurde für die Bedarfsanalyse erstmals schweizweit eine breit angelegte quantitative Befragung von Menschen mit Behinderung durchgeführt. Für die Umsetzung wurde die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit (HSLU) beauftragt. Die Erwartungen und Wünsche an die Dienstleistungen im Kanton sollten so direkt bei den (potenziellen) Nutzenden abgeholt werden. Mit diesem Vorgehen ermöglicht der Kanton Zug, Menschen mit Behinderung die Mitsprache bei der Weiterentwicklung der Angebotslandschaft. Im Jahr 2021 wurde als Element der Bedarfsanalyse für die Planungsperiode 2023 bis 2025 eine zweite Befragung – wiederum durch die HSLU – durchgeführt. Exemplarisch für das partizipative Vorgehen der Verwaltung im Kanton Zug soll im nächsten Abschnitt genauer auf diese Befragung eingegangen werden.

6. Befragung von Menschen mit Behinderung im Kanton Zug

In der ersten Befragung 2018 wurden 251 Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung befragt (Canonica 2020). An der zweiten Befragung im Jahr 2021 nahmen 353 Personen teil. Es kamen zwei Fragebögen zum Einsatz: einer für Erwachsene und einer für Schülerinnen und Schüler. Ersterer wurde von 324 Personen beantwortet (Tabelle 1), letzterer von 29 Personen. Der Fragebogen konnte je nach Fähigkeiten und Schwere der Beeinträchtigung entweder individuell online, handschriftlich mit Unterstützung oder mündlich beantwortet werden – bei Bedarf auch mit unterstützter Kommunikation oder im Beisein von Bezugspersonen. Die schriftlichen und mündlichen Befragungen wurden von Studierenden der Sozialen Arbeit an der HSLU durchgeführt, die bereits Berufserfahrung im Bereich Behinderung aufweisen und eigens für die Befragung geschult wurden.

Tabelle 1

Stichprobenstruktur der 324 erwachsenen Befragten.

| MERKMAL | KATEGORIE | ANZAHL | IN % |

|---|---|---|---|

| Geschlecht | weiblich | 144 | 44.4 |

| männlich | 167 | 51.5 | |

| keine Angabe | 13 | 4.0 | |

| Alter | 15 bis 20 Jahre | 9 | 2.8 |

| 21 bis 35 Jahre | 71 | 21.9 | |

| 36 bis 50 Jahre | 77 | 23.8 | |

| über 50 Jahre | 129 | 39.8 | |

| keine Angabe | 38 | 11.7 | |

| Wohnort | Kanton Zug | 302 | 93.2 |

| anderer Kanton | 16 | 4.9 | |

| keine Angabe | 6 | 1.9 | |

| Behinderungsart (Mehrfachnennung n > 324; Prozentangabe gemäss Anzahl Befragte) | körperliche Behinderung | 102 | 31.5 |

| psychische Behinderung | 91 | 28.1 | |

| geistige Behinderung | 90 | 27.8 | |

| Lernschwierigkeit | 42 | 13.0 | |

| Hörbeeinträchtigung | 9 | 2.8 | |

| Sehbeeinträchtigung | 18 | 5.6 | |

| Anderes | 65 | 20.1 | |

| keine Behinderung (Selbstdeklaration) | 8 | 2.5 | |

| weiss nicht/keine Angabe | 49 | 15.1 |

Die Grundgesamtheit für die Stichprobe von 353 Personen bildeten Jugendliche ab 15 Jahren und erwachsene Menschen mit Behinderung, die im Kanton Zug leben und/oder arbeiten beziehungsweise in die Schule gehen oder sich in einer Ausbildung befinden. Zum Einsatz kam ein standardisierter Fragebogen mit geschlossenen Fragen. Der Fragebogen beinhaltete drei Themenblöcke: Wohnen, Arbeit und Beschäftigung (für die Jugendlichen: Schule, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung), Angebote und Leistungen. Für die Teilnehmenden war, je nach Präferenz und Möglichkeiten, eine Version des Fragebogens in normaler oder in leichter Sprache verfügbar. Der Zugang zur Befragung wurde im Sinne des partizipativen Gedankens sehr niederschwellig gehalten: Alle, die an der Befragung teilnehmen und ihre Wünsche und Erwartungen gegenüber dem Kanton zum Ausdruck bringen wollten, sollte es ermöglicht werden, den Fragebogen auszufüllen. Es bestand folglich keine aktive Steuerung der Stichprobe.

Die Daten wurden anhand einer deskriptiven Häufigkeitsanalyse analysiert. Mit dem Fragebogen wurden insbesondere zwei Aspekte überprüft: Entspricht die Angebotsentwicklung des Kantons zu vermehrt ambulanten Angeboten, wie sie auch durch das Projekt InBeZug verfolgt wird, dem effektiven Bedarf von Menschen mit Behinderung? Könnte ein Teil der stationär untergebrachten Personen auch ambulant betreut werden?

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Fragebogens für Erwachsene diskutiert und der Fokus auf den Leistungsbereich Wohnen gelegt. Für detailliertere Ergebnisse der Befragung wird auf die aktuelle Angebotsplanung des Kantons Zug (2022) verwiesen.

102 Personen (31% der Befragten) gaben an, in einem Heim zu wohnen, 35 Personen (11%) in der Aussenwohngruppe eines Heims. 65 Personen (20%) wohnen allein und selbständig, 21 Personen (6%) mit Lebenspartner:in, 13 Personen (4%) mit eigener Familie und eigenen Kindern, 52 Personen (16%) bei den Eltern oder anderen Verwandten, 8 Personen (2%) in einer privaten Wohngemeinsacht. 16 Personen (5%) gaben an, in einer anderen Wohnform zu leben. 13 Personen (4%) haben die Frage nicht beantwortet. Unabhängig von der Wohnform besteht eine hohe Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation. 249 Personen oder 87% (n = 286; fehlende Antworten nicht berücksichtigt) gefällt die aktuelle Wohnform gut oder sehr gut.

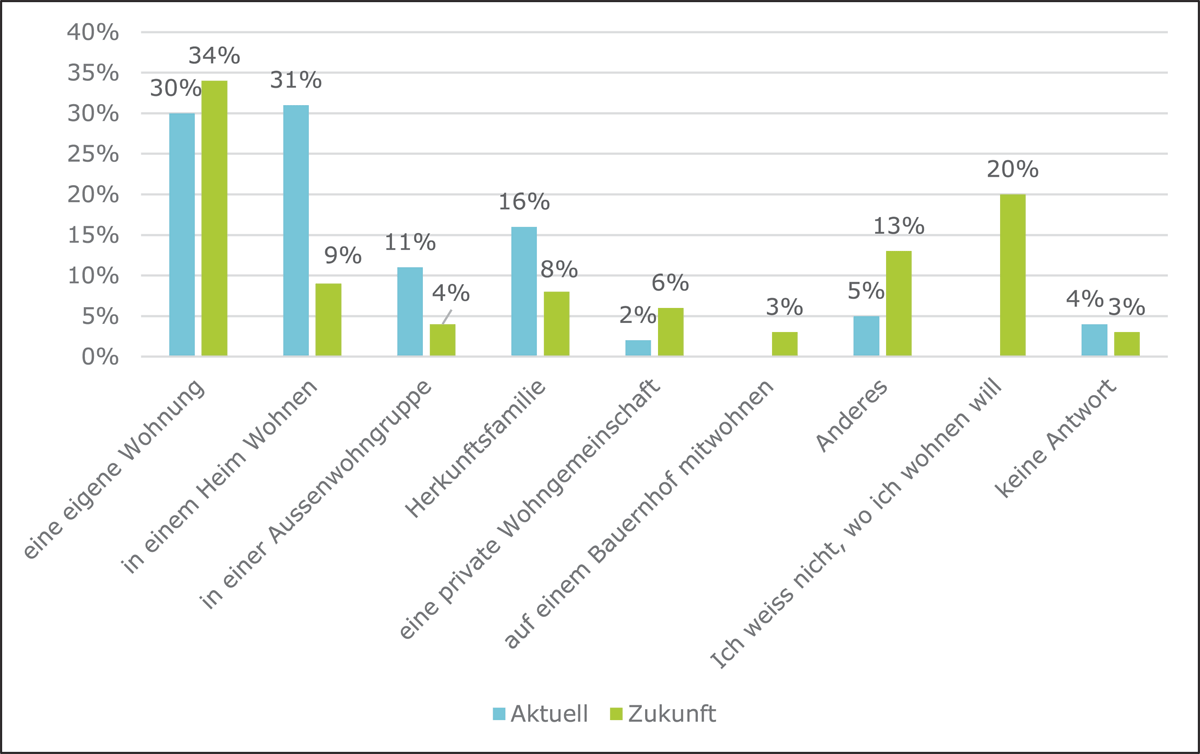

Die Teilnehmenden wurden anschliessend nach ihrem Wohnwunsch für die Zukunft gefragt. Gegenüber der aktuellen Wohnsituation werden als zukünftiger Wohnwunsch sowohl stationäre Einrichtungen als auch das Wohnen bei Verwandten deutlich weniger genannt (Abbildung 4). Während gegenwärtig 42% der befragten Personen in einem Heim oder der Aussenwohngruppe eines Heims leben, gaben lediglich 13% an, in Zukunft in einer solchen Wohnform leben zu wollen. 16% leben zum Befragungszeitpunkt bei Angehörigen, in Zukunft möchten nur noch 8% so wohnen. Gleichzeitig gab ein Fünftel der Befragten an, dass sie nicht wüssten, wo sie in Zukunft leben möchten. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich viele Personen einen Wechsel der Wohnform vorstellen könnten, dafür aber auf Unterstützung beziehungsweise Beratung angewiesen sind, um die für sie richtige Wohnform zu finden.

Abbildung 4

Aktuelle Wohnform und zukünftig gewünschte Wohnform (n = 295 aktuelle Wohnform; n = 283 zukünftige Wohnform).

Die Teilnehmenden wurden gefragt, wie viel Hilfe sie beim Wohnen im Alltag benötigen. Mit Blick auf die Angaben von Personen, die gegenwärtig in einem Heim wohnen (n = 102), gaben 29% an, dass sie maximal eine Stunde Hilfe pro Tag benötigen. Zwar handelt es sich um eine Selbsteinschätzung, aber die Werte deuten darauf hin, dass ein Teil der Heimbewohnenden bei bestehendem Wunsch mit relativ geringer ambulanter Unterstützung in einer eigenen Wohnung leben könnte.

Die Ergebnisse der zweiten Befragung unterscheiden sich nicht grundlegend von denjenigen der ersten Befragung. Vielmehr werden die früheren Erkenntnisse bestätigt. Die Resultate bekräftigen, dass der Kanton Zug im Rahmen der Weiterentwicklung der Angebotslandschaft für erwachsene Menschen mit Behinderung einen real bestehenden Bedarf bedient. Damit hängt eine zentrale partizipative Dimension zusammen: Die Verwaltung überprüft die Erwartungen und den Bedarf der Zielgruppe. Die Gefahr besteht ansonsten darin, dass Weiterentwicklungen angestossen und Leistungen geschaffen werden, für die von den Menschen mit Behinderung gar keine Nachfrage besteht. Weiter sendet der Kanton ein wichtiges Signal aus, indem die Reformen nicht über den Kopf der Menschen mit Behinderung hinweg beschlossen werden, sondern deren Ansichten vielmehr die Basis dafür bilden. Die Angaben der befragten Personen haben als Element der Bedarfsanalyse einen direkten Einfluss auf die Angebotsplanung des Kantons Zug. Für die Periode 2020 bis 2022 wurde die Hälfte der 30 neu zu schaffenden Plätze für erwachsene Menschen mit Behinderung als selbstbestimmtes Wohnen mit ambulanter Unterstützung geplant (Canonica 2020: 11). Auch für die kommende Periode 2023 bis 2025 ist wiederum die Schaffung von 20 zusätzlichen Plätzen für das Wohnen mit ambulanten Dienstleistungen vorgesehen (Kanton Zug 2022: 22).

7. Totalrevision des SEG

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt dieses Beitrags ausgeführt, erteilte die Regierung im Anschluss an den Schlussbericht zum Projekt InBeZug dem Kantonalen Sozialamt den Auftrag, eine Gesetzesvorlage für die Revision des SEG auszuarbeiten. Im Zentrum sollten dabei ambulante Angebote und eine individuelle Bedarfsabklärung stehen (Kanton Zug 2019b). Der beabsichtigte Paradigmenwechsel zeigt sich bereits beim Namen des neu geschaffenen Gesetzes: Gesetz über Leistungen für Menschen mit Behinderung und Betreuungsbedarf (LBBG). Die Begleitgruppe von InBeZug führte dabei ihre Arbeit bei der Gesetzesentwicklung fort, sodass auch in diesem Prozess die Anspruchsgruppen prominent vertreten waren. Im September 2021 verabschiedete die Regierung den Entwurf zum LBBG, daraufhin ging dieser in die Vernehmlassung (Kanton Zug 2021). Der partizipative Ansatz fand auch bei diesem Arbeitsschritt Anwendung: Der Aufruf zur Teilnahme an der Vernehmlassung wurde mitsamt den zentralen Neuerungen des Gesetzes in leichte Sprache übersetzt und so vielen Menschen mit Behinderung besser zugänglich gemacht. Der partizipative Grundgedanke findet sich schliesslich auch im Gesetz wieder. In § 1, Buchstabe a des Gesetzesentwurfs vom 31. Mai 2022 wird die Stärkung der «Selbstbestimmung, Wahlfreiheit, Eigenverantwortung und Teilhabe von Personen mit Behinderung und von Personen mit Betreuungsbedarf» als Ziel des LBBG festgelegt. Zudem wird in § 10, Buchstabe b bestimmt, dass die Gewährleistung der Mitbestimmung der betreuten Personen für die stationären Einrichtungen als Anerkennungsvoraussetzung gilt. Voraussichtlich soll das Gesetz im Herbst 2023 in Kraft treten (Zuger Zeitung 2022: 23).

8. Schlussbetrachtung

Zu Beginn des Beitrags wurde zunächst nach möglichen Formen des partizipativen Verwaltungshandelns gefragt. Das Praxisbeispiel von InBeZug zeigt unterschiedliche Zugänge und Massnahmen für den Einbezug der Anspruchsgruppen auf. Zunächst sind die Begleitgruppe sowie digitale Arbeitsräume für die laufende Kommunikation innerhalb des Gremiums zu nennen. Der Kanton verfolgt eine transparente Informationspolitik sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die primäre Zielgruppe der Reformen. Die Erwartungen der Zielgruppe an den Kanton wurden über qualitative und quantitative Befragungen erhoben. Zudem wurden Menschen mit Behinderung, die an den lancierten Pilotprojekten teilgenommen haben, in die jeweilige Evaluation einbezogen. Des Weiteren wurde die Partizipation nicht nur im Rahmen von InBeZug, sondern in sämtlichen Regelkreisen nach dem Steuerungsmodell des Kantons Zug gefördert. Dies ist zum Beispiel anhand des neuen Aufsichtskonzepts erfolgt, bei dem Menschen mit Behinderung stärker involviert werden. Wichtig erscheint bei diesen Prozessen, dass mit den Bestimmungen der UN-BRK ein normativer Bezugspunkt besteht, der als gemeinsamer Nenner und als Zielorientierung für alle Anspruchsgruppen gleichermassen Geltung hatte. Damit konnte eine allgemeine Verständigungsbasis geschaffen werden.

Nach den Parametern der NPG lässt sich urteilen, dass das Projekt InBeZug sichtbare Merkmale einer Governance-Steuerung aufweist. Mit Blick auf das Steuerungsverständnis ist deutlich erkennbar, dass die Partizipation als Grundbedingung für die Weiterentwicklung des Versorgungssystems vorausgesetzt wurde. Der Kanton Zug hat wichtige Anwendungsformen gefunden, um die Anspruchsgruppen zu aktivieren. Dies fördert auch die Bildung eines Netzwerks als Kooperationszusammenhang unter den Stakeholdern. Allerdings sind der Netzwerkorientierung aus der Sicht der NPG insofern Grenzen gesetzt, als zum einen keine Enthierarchisierung stattgefunden hat. Die Deutungshoheit und letztlich die Entscheidungsbefugnis blieben in der Verantwortung des Kantons. Die Steuerung blieb im Kompetenzbereich der Verwaltung. Zum anderen wurden die Grenzen innerhalb der Verwaltung und unter den einzelnen Ressorts nicht aufgebrochen. Die vom Regierungsrat beauftragte Einheit agierte grundsätzlich autonom bei der Projektumsetzung. Damit ist keine Wertung verbunden, sondern es soll im Sinne der NPG beobachtet werden, wie der Kanton bei den Reformprozessen gehandelt hat.

Gemessen am vorgestellten Partizipationsmodell bewegt sich das Projekt InBeZug primär auf den Stufen 3 bis 6 der Partizipationsskala beziehungsweise je Projektaspekt zwischen Information und Mitbestimmung, womit nach diesem Modell sowohl Elemente der Vorstufe von Partizipation erkennbar sind als auch Partizipation im engeren Sinne ermöglicht wird. Während des Projekts InBeZug kamen vor allem die Stufen 3 bis 5 zur Geltung. Menschen mit Behinderung wurden regelmässig über die Entwicklungen informiert. Anhörung fand etwa im Rahmen der leitfadengestützten Interviews oder der Evaluationen der Pilotprojekte und vor allem in den zwei kantonalen Befragungen statt. Einbeziehung erfolgte primär durch die Arbeit der Begleitgruppe, während Mitbestimmung, wie im letzten Abschnitt erläutert, vor allem als Ergebnis des Prozesses durch die neue Gesetzgebung ermöglicht wird.

Die UN-BRK postuliert die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Dies ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und bezieht die Verwaltungen mit ein. Der Kanton Zug hat diesen Anspruch mit seinem Projekt InBeZug ernst genommen und Wege gesucht, um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung weiter zu fördern. Es handelt sich um einen laufenden Lernprozess, den verschiedene Kantone aktuell durchlaufen. Dabei wird der Einbezug der Anspruchsgruppen in das Verwaltungshandeln durch die gesammelten Erfahrungen in den nächsten Jahren schärfere Konturen erhalten. Inwiefern die Zielsetzungen des Projekts erreicht werden, kann zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht beurteilt werden.

Notes

[1] Der im Konzept verwendete Begriff «Bedarfsplanung» ist nicht ideal gewählt, da ein aktueller Bedarf ermittelt und ein zukünftiger Bedarf prognostiziert, ein Bedarf aber nicht «geplant» werden kann. Korrekter wäre der Begriff Angebotsplanung, wobei die Bedarfsanalyse die Grundlage für die Planung bildet.

Competing Interests

Der Autor hat früher beim Kanton Zug gearbeitet und kennt die beim Projekt “InBeZug” involvierten Personen persönlich. Die Befragung von Menschen mit Behinderung wurde vom Kanton Zug finanziert. Aktuell besteht kein Interessenkonflikt.